アンケート調査から見えた

仕事と不妊治療の両立の悩みを支援

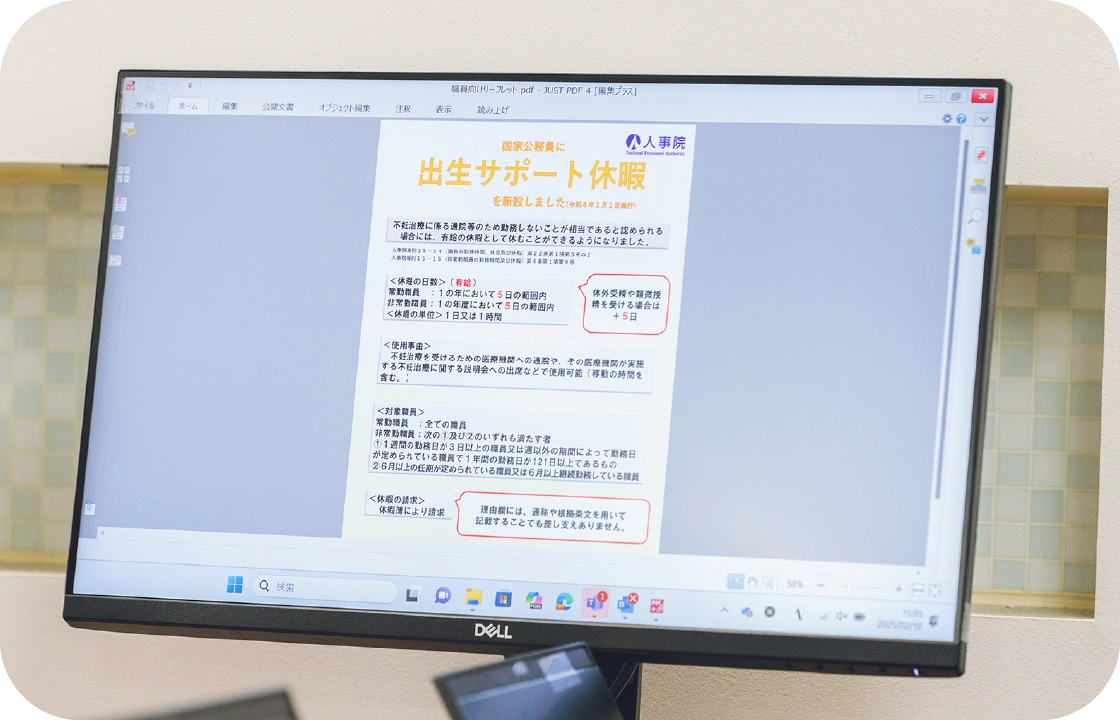

「出生サポート休暇」

人事院事務総局 総務課 広報室 広報専門官 秋月さん(右)

人事院では、民間に先駆けて国家公務員が不妊治療の通院等に利用できる「出生サポート休暇」制度を設け、令和4年1月より実施しています。制度新設のきっかけや実現に至った経緯、制度をつくるにあたって行ったアンケート調査の内容などについて聞きました。

(注)本記事における国家公務員とは国家公務員法第2条に定める特別職を除く、一般職の国家公務員のことです。

国家公務員の勤務環境を整える

「人事院」の取り組みとは

人事院とは、どのような組織なのでしょうか?

秋月:人事院は、国家公務員法に基づいて、人事行政の公正の確保や国家公務員の利益の保護などについての事務を担当する中立な第三者機関で、組織の使命(ミッション)として「公務員を元気に 国民を幸せに」を掲げています。東京・霞が関に本院があるほか、北海道から沖縄までの各地方都市にも地方事務局(所)があり、合計で650名ほどの職員が勤務する組織です。

小川:その中で私たちが所属する職員福祉局は、国家公務員の勤務時間や休暇などの勤務条件の整備、健康・安全管理などの働きやすい勤務環境の整備に関する業務を担当している部署で、ほかにも災害補償や服務規律・懲戒制度の企画・立案、職員団体に関する業務なども行っています。

不妊治療を受ける職員が性別問わず使える制度を

国家公務員では、「出生サポート休暇(不妊治療に係る通院等のための休暇)」という休暇制度を導入しているそうですが、どのような制度でしょうか?

小川:「出生サポート休暇」は職員福祉局で企画・立案し、令和4年1月1日から実施されている、不妊治療と仕事の両立のための休暇制度です。

「出生サポート休暇」は、不妊治療に係る通院等の場合に使用することができる休暇で、具体的には、不妊症の原因を調べるための検査や治療、タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などのために医療機関に通院するとき、病院の説明会に出席するときなどのほか、通院にかかる移動時間も対象となります。

休暇を使用できるのは、全ての常勤職員と条件を満たした非常勤職員です。性別問わず使用でき、例えば、男性が不妊治療に関する説明会に出席する場合や、配偶者の診断結果及びその後の不妊治療の方針について医療機関で説明を受ける場合などにも使用できます。

この休暇は有給で1年に5日の範囲内で使用できますが、体外受精や顕微授精での通院の場合は5日加算されて10日の範囲内となります。休暇は1日又は1時間単位で使用できるので、丸1日休まなくてもよい場合は、必要な時間数だけ休むことが可能です。

休暇の新設にあたり、アンケート調査も実施

この制度の新設にあたっては、アンケート調査が行われていますよね。きっかけはありましたか?

小川:きっかけとしては、令和2年5月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」があります。この中では、国家公務員も含めて、不妊治療と仕事を両立するための職場環境の整備の推進が掲げられ、民間企業でもそのような取り組みを推進していく各種施策が講じられていました。また、当時、不妊治療の保険適用の拡大も検討されていたところです。

そのような状況を受けて、人事院は、不妊治療と仕事の両立の実態や職場環境の整備の課題などを把握することを目的として、アンケート調査を実施しました。その結果、不妊治療と仕事の両立を支援する措置について、職員のニーズがあることが確認でき、また、有識者からも、仕事を続けながら治療を受けることができる環境の整備が重要であるとの意見をいただきました。

酒井:アンケートの結果なども踏まえ、不妊治療を受けやすい職場環境の整備は社会全体の要請であり、公務においてもそのような支援をしていく必要性が高いと判断し、令和4年1月に、「出生サポート休暇」を新たに設けることとしました。

公務員の休暇制度は民間に準拠した形で仕組みをつくることが多いのですが、将来的に社会全体に普及していることが見込まれるものなどについて、公務が率先してやるべきときには先んじてつくることもあり、「出生サポート休暇」はその代表的なもののひとつです。

アンケート結果からわかった

不妊治療の通院の大変さ

アンケートの結果は、制度にどのように反映されたのでしょうか?

酒井:アンケート調査は、国家公務員約34万人を対象に行い、Webで回答していただきました。約4万7000人から回答があり、回答者の内訳は男性が68.5%、女性が30.9%でした。

小川:回答のうち、不妊治療の経験がある、もしくは不妊治療を検討していると答えた方の割合が15.6%でしたので、不妊治療の経験者や検討している職員が6〜7人に1人の割合でいることになると考えられます。職場にとっても、職員にとっても、不妊治療はとても身近な問題であることをうかがい知ることができました。

酒井:制度を考えるうえでは、「不妊治療のためにひとつの月経周期で仕事を休んだ日数」や、「不妊治療と仕事を両立するために利用した制度」というアンケート項目の結果が参考になりました。

休んだ日数は2〜5日という回答が最も多く、利用した制度(複数選択可)では、1位は「時間単位の年次休暇」の利用で、50.9%と約半数の人が使っていました。次いで「1日単位の年次休暇」が45.8%となっています。

ほかのアンケート項目の回答も総合的にみていくと、頻繁な通院が必要な治療をしている人ほど休んだ日数が多く、時間単位や1日単位の年次休暇の利用も多いこともわかりました。これらの結果等については、休暇の日数や休暇の使用単位等を定めるにあたって参考にしました。

また、不妊治療の経験者や不妊治療を検討している人に「不妊治療をしていることを伝えること」について尋ねた項目では、「仕事上、必要最小限の関係者に伝えることは構わない」が54.1%の一方、「誰にも伝えたくない」が31.4%でした。そのため、「出生サポート休暇」が施行されても休暇の請求がしづらいという状況が発生するのでは、と考えました。公務員が休暇を請求する場合は、休暇簿に所要事項を記入して上長の承認を受けるという手続きが必要なのですが、休暇簿の「理由」欄の記入については、通称(「出生サポート休暇」)や根拠条文を用いて記載することも差し支えないものとし、治療の詳細な内容までは記載しなくてもよいことにしました。

アンケートで印象に残ったのはどんなことでしょうか?

酒井:不妊治療の経験者や検討している人に仕事との両立を尋ねた項目で、「両立することはできると思うが、かなり難しいと思う」が62.5%、「無理だと思う」が11.3%で、両方を合わせると7割を超えました。両立が難しい原因としては、「通院回数が多い」が最も多いという結果でした。

通院予定がわかっていればある程度は対応できるかと思うのですが、やはり通院日が急に決まる場合もあって仕事の調整が難しかったり、省庁によっては窓口業務やシフト制を組んでいて代替人員が確保できなかったり、地方の場合はそもそも通院に時間がかかるケースが多かったりすることなどがあり、さらに、何度も休暇を請求するのが精神的に負担になっているという面もあるということがわかりました。

小川:国家公務員には時間単位で使える年次休暇やフレックスタイム制も導入されていました。フレックスタイム制を利用すれば、通院がある日の勤務時間を短くし、ほかの日の勤務時間を長くすることもでき、さらに年次休暇と組み合わせることで、ある程度は対応できる仕組みもあったのですが、それでもなお、「両立が厳しい」という意見が多かったのは印象的でしたし、サポートが必要であることを改めて感じ、制度の検討にもつながりました。

酒井:国家公務員を、ひとつの会社と考えると20何万人もいる大企業といえますが、そのような規模の組織で、不妊治療の通院等のための休暇をつくるということは、社会への影響も大きいものであったと思います。そのため、休暇を新設したことに対する世間からの反応も多くありました。

また、民間企業の人事担当者の方から「自分の会社でもこういう制度をつくりたいのですが、中身はどのように考えたのですか?」「このような場合は使えますか?」「日数の根拠を知りたい」などの問合せもいただきました。民間に先駆けて新しい休暇制度をつくった場合にはこういった問合わせをいただくこともあるのですが、特に「出生サポート休暇」については多くの関心を寄せていただいたと思います。

小川:各府省の人事担当者から、個別の事例で判断に迷ったときにも、問合せをいただきます。そのようなやりとりを通じて、さまざまなシーンでこの休暇が活用されていることを実感します。人事院としても、引き続き、職員の皆さんに出生サポート休暇を知ってもらうための周知啓発を行い、休暇を取得したい職員が取得できるよう、職場環境の醸成を図るための様々な取組を進めていきたいと考えています。

人事院「出生サポート休暇」(不妊治療に係る通院等のための休暇)